山での暮らし

- 山での暮らしを始められたのは、今とは別の場所だったそうですね。

-

髙仲(以下T)

別の山の中腹で暮らし始めました。正直、場所はどこでもよかったので、最初に紹介された場所に決めました。500坪ほどの土地に小さな家があって、そこに可能性を感じたんですよね。土地が広ければ野菜も育てられますし、家族を養っていけると思いました。ただ、家はボロボロで。屋根には大きな穴が空いていて空が見えるほどだったので、住みながら少しずつ修繕していきました。

-

- 住み始めは、やはり大変でしたか?

-

T

はい。山ヒルがたくさんいる土地で、子供たちも含めみんな血まみれになってしまうほどでした。だから、たまに都会に出ると「ああ、帰ってきたな…」としみじみ思ったりもしました。著書の“山是山水是水”にも書きましたが、大変なことも含めてすべて己の責任だと考えて、なんとか乗り切りました。

子供たちにとっては、山で暮らすこと自体が十分に楽しかったと思います。子供に限らず、誰でも環境に順応していくものですから。そして今では、彼らも都会に順応している。長男は、鶏をつぶして解体するのが得意だったんですが、最近は「もうできないかもしれない」なんて言っていますよ。

-

制作活動について

- 陶芸は、どのような経緯で始められたのでしょうか?

-

T

家族を養うために最初に始めたのが日雇い労働でした。ゴルフ場の草刈りや、土砂崩れの修復作業とかね。そういう現場で土をいじることが多くて。そのうちに、なんとなく「この土をいじる感覚で陶芸ってできるんじゃないか」と思うようになりました。なんとなく陶芸を始めたという感じです。

-

- 独学で学ばれたのですか?

-

T

もともと骨董が好きで、いろいろ集めたり、映像を見たりもしていたので素養はあったかもしれません。色々なことを教えていただける機会にも恵まれました。でも、山に暮らしているとどうしても独学になってしまいます。やってみなければ分からない作業ばかりでしたね。29歳で始めたからちょうど今年で30年です。

ある時、以前勤めていた会社の社長が「うちの仕事をしなさい」ってチラシを封入する仕事をくれたんですよ。それを1週間分ずつ東京に届けて、お金をいただいて貯めて。それで廃材を大量に購入して、窯を作り始めました。

-

- 当時はインターネットもなく情報が少なかったと思います。どのようにして窯を作られたのですか?

-

T

濱田庄司記念益子参考館に通って、一生懸命、窯を観察したりしていました。でも、どんなに見ても、いざ自分で作り始めると全然わからない。なんとか形にはなったものの、最初の窯は6回焼いたら天井が崩れてしまいました。

試行錯誤を経て、今使っている窯は比較的短い時間で焼けるのでなんとか続けられていますが、前の窯のままだったら身体が持たなかったと思いますよ。正直、今ある薪を焼き尽くしたら陶芸はやめようと思っています。もう還暦を迎えますし、徹夜での窯焚きは本当に重労働ですから。

-

- 絵の制作についてもうかがわせてください。絵は、山暮らしを始める前から取り組まれていましたね。陶芸とはまた違う感覚ですか?

-

T

個展もやっていましたね。絵のほうが難しいんですよ。ゼロから生み出さなきゃいけないから。陶芸には土の素材感や轆轤の助けもありますし、最後は火が完成形にしてくれるので。絵は誰にでも描けるものじゃない。陶芸と一番違うのは、脳の使っている場所ですね。もちろん心も使います。陶芸でも脳や心は使うんですが、単純作業があるから量も作れちゃう。絵はそうはいかない。体の疲れ方も全然違います。

-

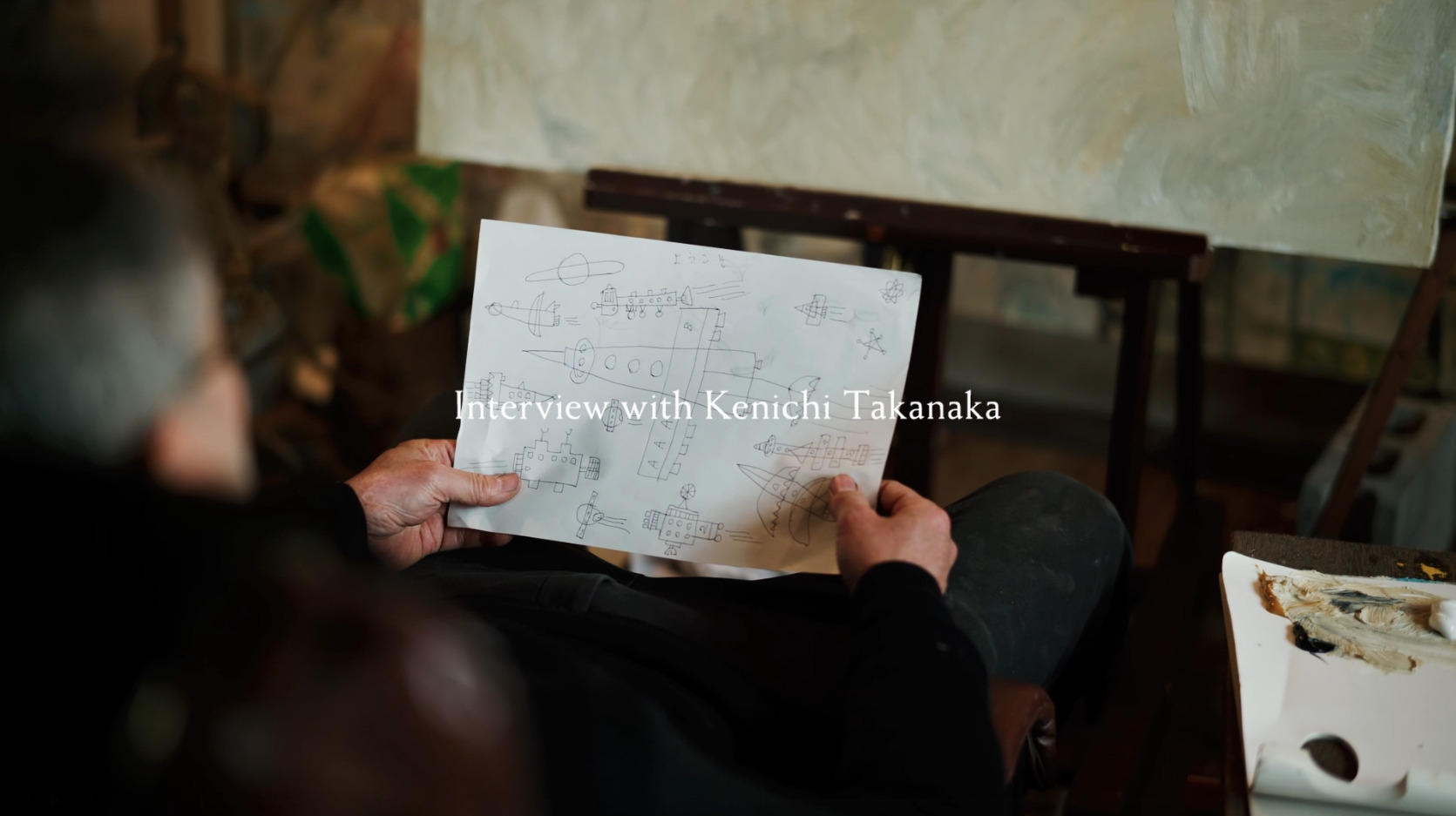

- 最初は日常の暮らしをモチーフにしたシリーズが続いて、その後“宇宙防衛軍”へと移っていきました。このあたりから作風の変化を感じますが、ご自身ではどのように受け止めていますか?

-

T

初期の日常を描いた作品にしても、そこにたどり着くまでには大きな挑戦や変化がありました。日常といってもその瞬間のことだけを指すのではなく、子供の頃の時間も自分にとっては大切な日常で。だから、その時に夢中になっていた怪獣や宇宙が心の中から溢れてきたわけです。「あ!自分はこういうものが好きだった」と改めて気づきました。

そこから実際に作品にしてみたら、面白くて。だから急に変わったわけではなく、日常を大切にした延長線上に宇宙や怪獣が出てきただけなんですよ。正直で赤裸々で自分自身の本体から出てくるものと言いますか。

-

- 髙仲さんの絵には、子供が描いたような無邪気さと同時に大人の視点が潜んでいて。その表現が見事だと感じています。以前、それを描くのは難しいとおっしゃっていましたね。

-

T

とても難しい。ただ子供のように描こうとすると、あざとくなってしまう。どうしても成長の過程で身につけてしまった“大人としてのもの”が絵に現れてしまうから。でも、それを否定するつもりはありません。むしろ、それらを引き連れて、ありとあらゆることを受け入れた上で絵を描いているつもりです。今はこの作風に向きあうことが本当に楽しいです。

-

日常と禅、これから

- 髙仲さんの一日の流れを教えてください。

-

T

朝4時に起きて火を起こし、お湯を沸かします。朝食を食べて、2階の書斎で中国の漢詩を音読して仕事をします。その後、奥さんと一緒に犬の散歩を兼ねて山に入り、背負い籠で薪を拾って帰宅。山羊の世話をします。

そこから四阿で学問の時間です。今は日本の古典を学んでいるので“源氏物語”を音読し、坐禅を行います。その後、仏様を置いた部屋で般若心経を唱え、油絵や作陶など創作活動に取り組みます。

昼食と昼寝のあとに、薪割りなどの肉体労働です。夜は風呂に入り、料理をつまみながらお酒を楽しみつつ、必ず昔の特撮を1本観ます。今は自分が生まれる前に放送されていた“月光仮面”を観ていて、これも勉強になります。そして布団に入り、本を読みながら眠ります。

-

- 髙仲さんご自身の根底には、禅の影響が大きく関わっているのでしょうか?

-

T

大きいですね。ただ、「禅の影響って具体的に?」と聞かれると答えるのはとても難しいです。

-

- 陶芸は終わりにしたいとのお言葉がありましたが、制作はこれからも続いていきますか?

-

T

生きていること=作ること。意識しているのは、自分の残された生命エネルギーをすべて作品作りに注ぎたい、ということです。作家として、すごい人になりたいわけではないですし、何も目指してはいません。何事も天が決めることですから。売れようが、売れまいが変わらず作り続けていきたいです。ずっとそうやって生きてきましたから。

-

PROFILE

書家、画家、陶芸家。1966年茨城県取手市に生まれる。学習院大学を中退後、独学で書、絵画の制作を開始。1993年千葉県大多喜の山中に工房を構え、薪窯を自身で築き、本格的な陶芸活動を開始。漢籍、仏書、日本古典を糧にした作品は、独自の感性でユニークに表現される。十数匹の家畜と共に半自給自足の生活を営みながら、様々なギャラリーで個展を開催。

- ARTIST

髙仲健一

- EVENTS